C’est en lisant les présocratiques durant l’été 2017 qu’un ensemble de faits jusqu’alors diffus en ma pensée prirent sens à la lecture d’un court passage attribué à Pythagore. Cherchant à fonder logiquement les fondements des concepts mathématiques de la géométrie, le texte racontait comment du Nombre, découlait le point, du point la ligne et de la ligne, la figure. Ce raisonnement logique se retrouvait chez Platon, puis chez Euclide : le point, posé comme point de départ logique et condition d’existence de la ligne, celle-ci comme précédant nécessairement et rendant possible les figures et les surfaces. Donnant raison à la sage remarque d’Aristote qui remarquait que l’impulsion comme le point de départ de la philosophie se trouvait dans l’étonnement, je m’étonnais de l’ordre logique de ces démonstrations. Ne pouvait-on pas en effet trouver le raisonnement inverse plus intuitif? Pour qu’un point existe, de toute évidence faut-il qu’il soit positionné, or la position demande deux lignes, que ce soit deux lignes qui se croisent ou bien deux lignes qui délimitent un repère orthonormé. Dans la réalité, qui n’est pas celle des objets sans épaisseur du monde formel des mathématiques, il peut paraître évident que, comme Descartes le remarquait bien plus tard, tout corps est étendu, auquel cas il existerait premièrement des figures, des surfaces, qui nous permettraient de distinguer des lignes les délimitant ou tracées à leur surface, lesquelles, se croisant, permettraient de situer des « points ». Pythagore, Platon et Euclide me semblaient donc opérer un choix : au lieu de partir des figures pour démontrer l’existence des lignes puis celle des points, ils prenaient pour origine de leur raisonnement le point, pour aller de celui-ci à la ligne puis la figure. Tout choix conceptuel nécessite une explication : il n’est jamais arbitraire, mais s’intègre dans un agencement conceptuel plus vaste, un contexte qui favorise telle option sur telle autre. Or, le choix de ces auteurs m’apparut très vite comme « symptôme » d’un schème de pensée que je ne cesse depuis de préciser au cours de mes investigations. Par schème, j’entends ici « motif », ou « concept structurant », « concept archétypal », agissant comme un prisme qui structure toute lumière qui le traverse, ou comme des lunettes de soleil métaphoriques, qui modifieraient la vision des couleurs de leur porteur ou encore comme un habitus gestuel, incorporé si profondément qu’il nous est impossible de le modifier sans un reconditionnement corporel. Ce schème, qui préside au raisonnement de Pythagore, Platon ou Euclide sur les fondements de la géométrie peut être désigné comme « pensée du point » ou « pensée de l’objet ». Ce motif me parait aujourd’hui si fondamental et si important dans ses conséquences, qu’il me semble possible de considérer qu’il caractérise une ontologie particulière, que j’appelle aujourd’hui ontologie de l’objet, ou du concept-objet. Ontologie objective pourrait-on dire aussi peut-être ou objétive, en forgeant un néologisme qui se différencierait du terme « objectif » trop connoté par son acception gnoséologique s’opposant à la subjectivité. Cette ontologie est caractérisée par deux conceptions : d’une part une conception particulière de l’objet et d’autre part une conception du concept qui conçoit celui-ci à l’image de l’objet physique. Les concepts constituant des outils omniprésents dans toute pensée humaine, soubassements de nos représentations structurant les logiques et les découpages de nos langages, il est évident que cette double opération conceptuelle engendre des conséquences considérables et constituent en quelque sorte un « prisme » fondamental que toute réflexion devra « traverser », s’en trouvant modelée, « teintée », ou « déformée ». Interpréter la pensée « occidentale » à la lumière de cette conception aurait déjà constitué en soi une entreprise intéressante. D’une certaine manière, c’est un exercice déjà accomplit par un certains nombres de philosophes, lesquel·le·s sont nombreux·ses à faire remarquer l’hégémonie d’une pensée « platonicienne » au sein de la tradition occidentale – pensée de l’identité, pensée de l’Idée, du substantif, de l’essence : les variations du point-objet ne manquent pas. Mais au fil de mes lectures un deuxième phénomène m’apparut : celui de l’émergence d’une autre ontologie, se différenciant de l’ontologie de l’objet par sa conception de l’objet justement, que j’appelle aujourd’hui ontologie de la ligne, ou du concept-nœud, ou pensée « relationnelle » ou « linéale ». Cette ontologie se caractérise premièrement – dans son « mouvement » originaire – comme l’inversion d’un raisonnement concernant la relation : au lieu de poser premièrement l’objet et ensuite, logiquement et temporellement, la relation, la pensée relationnelle pose la relation comme première et les objets, les termes de la relation, comme des résultantes. Le constructivisme, à la fin du XXe siècle constitue un exemple paradigmatique d’une telle pensée. Si historiquement c’est par ce geste que commence le basculement de l’ontologie « du point » à l’ontologie « de la ligne », il me semble qu’une telle pensée, en pleine évolution à l’heure actuelle, « dérive » et conduit, à partir de l’interrogation du concept d’objet à une toute nouvelle représentation du monde et, en définitive, pas encore peut-être mais sans nul doute prochainement, à un nouveau concept du concept – tout naturellement puisque objet et concept étaient donc liées conceptuellement dans l’ontologie du concept-objet. Ainsi, il me semble qu’un véritable basculement ontologique s’opère à notre époque, à mesure de la pensée relationnelle ne cesse de se développer et d’étendre son influence, au détriment de la pensée de l’objet, aujourd’hui remise en cause dans presque tous les champs du savoir. Les conséquences d’une telle évolution de la pensée « occidentale » sont multiples et considérables : elles ouvrent un nouveau monde possible et amènent à tout repenser sous ce nouveau « prisme » du concept-nœud. Je ne suis qu’au commencement de la constitution d’une réflexion sur ce basculement ontologique, mais après déjà deux ans de cheminement, j’aimerais, dans cette présentation de cet axe de recherche, poser une borne comme repère et synthèse provisoire à ma conception d’une part, des deux ontologies que je mentionne et d’autre part, du basculement historique de notre époque, cherchant à tracer la direction des voies possibles qu’il me semble falloir emprunter pour le penser. J’essaierais dans ces lignes de me montrer le plus clair et concis possible, quitte à être un peu simpliste dans ma présentation.

I. L’ontologie de l’objet/du concept-objet/du point/objective/objétive

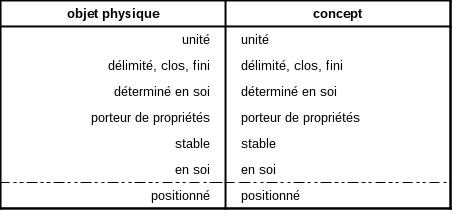

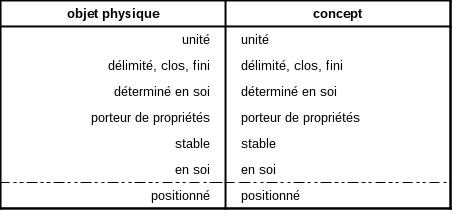

S’il me semble pertinent de parler d’une ontologie de « l’objet », c’est que son schème conceptuel ne se contente pas d’associer la conception des objets physiques à celle des objets idéaux, mais qu’il amène aussi à une conception de l’Être. Dans l’ontologie objétive, le monde est constitué, premièrement et fondamentalement, d’objets. Le monde physique est un espace vide, presque abstrait, dans lequel sont jetés des objets. Ce sont les formes chères aux grecs anciens, les atomes de Démocrite, petites boules de matière, les corps matériels de la Modernité, etc. Rappelons que, comme Aristote le consacre : la matière n’existe pas en dehors de sa mise en forme. Or la forme, c’est l’objet : ce qui est clos, délimité, déterminé. Les atomes de Démocrite ont une forme et sont déterminés (de tel ou tel type…). La science moderne, après le XVIIe siècle, examine essentiellement les objets : c’est eux qu’elle observe, mesure, inventorie, classe. Le monde physique est macro-physique : monde d’objets qui interagissent suivant des relations mécaniques, monde mécaniste de causes et d’effets déterminés en fonction des propriétés des objets et de lois générales s’appliquant à ceux-ci en fonction. Cette tradition continue dans la logique et la philosophie analytique, qui cherche à concevoir un langage idéal entièrement univoque, attachant chaque terme à des objets déterminés, soit par un système d’ensembles, dans lequel chaque concept dénote un ensemble déterminé et limité d’objets (extension du concept), soit directement par la référence (tel signe se réfère à tel objet, par exemple un nom propre). Le monde est fait fondamentalement d’objets et les relations, certes omniprésentes, sont seulement interaction de ceux-ci. Wittgenstein dans le Tractatus logico-philosophicus énonce sans doute de la façon la plus claire et explicite qui soit cette ontologie : « § 2.021 Les objets forment la substance du monde. C’est pourquoi ils ne peuvent être composés ». Il y a certes des relations, des connexions entre les objets « § 2.01 L’état de choses est une liaison d’objets » et « 2.0121 (…) nous ne pouvons imaginer aucun objet en dehors de la possibilité de sa connexion avec d’autres objets. Si je puis concevoir l’objet dans le contexte de l’état de choses, je ne puis le concevoir en dehors de la possibilité de ce contexte » mais « § 2.012 (…) la possibilité de l’état de choses [est] préalablement inscrite dans la chose » d’où il découle que « § 2.0124 Dès que tous les objets sont donnés, tous les états de choses possibles sont également donnés ». Ainsi on voit bien que les objets sont premiers logiquement par rapport aux connexions qui s’opèrent entre eux dans les états de choses, qui constituent la seule réalité (cf. § 1.1 et 2.). Le monde de l’intelligible, le monde conceptuel est lui-aussi un monde d’objets – cette fois-ci idéaux. Les Idées platoniciennes sont le paradigme d’une telle conception du concept : elles sont posées là, dans le ciel pur de l’intelligible, de la même façon que les objets physiques sont posés dans l’espace vide du monde sensible, à la différence qu’elles sont chacune unique, lorsque le sensible se démultiplie. Le concept est l’unité de la multiplicité – opération obsessionnelle de Kant, chez lequel le concept est le plus clairement défini suivant cette fonction –, mais cette unité n’est pas réalisée n’importe comment, au contraire, elle suit toujours le même schème : celui d’une réduction du multiple à un objet unique, déterminé, fixé, positionné. C’est ce schème qui permet à la logique moderne de définir les concepts par leur extension, ensemble des objets qui tombent sous leur désignation, en fonction de propriétés communes. Ce concept-objet a donc des propriétés déterminées qui le constituent, fixes et stables. Ainsi, dans les deux « plans » qui constituent traditionnellement la réalité pour la pensée occidentale, le sensible et l’intelligible, la réalité la plus fondamentale est celle des objets. Tout le reste : les relations, le mouvement, le devenir, etc. sont chargées d’une moindre teneur ontologique, elles sont « moins » réelles que les objets ; logiquement et temporellement elles sont secondes. Ces mondes sont ceux de l’en soi : ce qui existe peut-être isolé et considéré en lui-même, indépendamment du contexte de relations dans lequel il est plongé, sans perdre pour autant les propriétés qui lui sont propres et qui justement le définisse. C’est le monde des essences aussi bien sûr, ou des substances. Mais que partagent donc tous ces éléments? Pourquoi puis-je ainsi tous les désigner comme des « objets »? Pour le comprendre, il suffit de remarquer l’identité de la conception de l’objet physique et de la conception du concept, dont je vais examiner les similitudes essentielles.

Unité

Un objet physique n’a de sens d’être ainsi désigné que s’il présente une unité. Cette unité n’est pas nécessairement monolithique ; elle peut être composée et plurielle, mais toujours selon la modalité du tout et de ses parties. Les objets se distinguent entre eux justement comme des totalités propres, ayant leur propre autonomie et n’étant pas simplement parties intégrantes d’un tout. Une partie qui ne pourrait exister en dehors du tout auquel elle appartient, qui ne serait pas « détachable » de celui-ci, n’existerait pas en tant qu’objet. Toute unification s’opère par totalisation : l’unité d’un ensemble d’objet par exemple consiste dans le fait qu’ils forment une totalité, soit idéelle soit située (dans l’espace et le temps). Je ne peux pas considérer que la Tour Eiffel, le Gange et une chaise présentent une unité, car ces objets ne sont pas les parties d’un tout idéel (un concept par exemple) ni d’un tout spatio-temporel. En revanche, la Tour Eiffel, la Seine et un bistrot présentent une certaine unité, pouvant être considérées comme parties d’un tout spatio-temporel : Paris. Le Gange, la Seine et l’Amazone forment pour leur part une totalité idéelle, parties du tout « fleuves », parties du concept de « fleuve ». L’objet physique proprement dit se caractérise par le rapport de solidarité qu’entretiennent les parties du tout de l’objet. Si une voiture forme un tout pouvant être désigné comme objet, c’est que ses parties sont solidaires : fonctionnellement comme morphologiquement. Cette caractéristique de l’objet physique est essentielle, puisque une loi telle la gravité s’applique dès lors sur l’entité totalisée de l’objet et non différemment sur chacune de ses parties, ce qui fonde le caractère « objectif » (non arbitraire et non subjectif) de l’objet physique. Un autre aspect de l’unité peut être relevé, celui de la continuité : spatiale ou temporelle. Il est sur ce point intéressant de remarquer deux choses : d’une part le fait que la continuité constitue un critère déprécié au profit de la totalité, d’autre part le primat de la continuité spatiale sur la continuité temporelle. On pourrait en effet penser que le critère de continuité constitue un équivalent au moins aussi décisif que le critère de totalité pour distinguer les objets. Or ce n’est pas ce que l’on observe : dans le cas des objets physiques, la succession de continuités/discontinuités n’est prise en compte que dans certains cas comme délimitant des objets ; le plus généralement, les seules discontinuités retenues comme délimitations des objets sont celles qui distinguent parties et tout ou deux totalités l’une de l’autre. Imaginons par exemple que j’observe une commode en bois sculpté et que l’on s’en tienne à l’analyse de son image visuelle : de nombreuses lignes m’apparaissent, délimitant les formes des motifs/parties de l’objet totalisé, constituant autant de discontinuités visuelles propres à servir de délimitations conceptuelles. Portant, alors par exemple qu’un motif sculpté entoure les poignées des tiroirs, je ne considère pas la surface ainsi délimité comme un « objet ». En revanche, les fines lignes qui délimitent les bords du tiroirs, bien que visuellement du même ordre, sont suffisantes pour caractériser un objet, le tiroir. Même chose pour les lignes qui visuellement délimite chaque poignée : elles seront le signe d’un objet physique. Pourquoi cela? Parce que le tiroir comme la poignée sont des parties détachables d’un tout ; en revanche, la surface à l’intérieur d’une sculpture sur l’un des tiroirs n’est pas détachable, elle est signes incrusté sur un objet, mais non objet elle-même. Imaginons qu’elle soit par un procédé quelconque rendue détachable, dès lors elle serait objet physique à part entière, partie du tiroir et non simplement variation de sa forme. Le langage distinguera en l’occurrence les mot « motif » et « objet » : le motif, inscrit sur une surface, s’opposant à l’objet détachable de la surface sur laquelle il est éventuellement fixé. Concernant les objets idéaux, le primat de la totalité sur la continuité est encore plus marqué : il suffit de porter son regard sur le concept de classe et d’ensemble en logique par exemple. Un ensemble d’objets similaire, comme l’ensemble « Gange, Seine, Amazone » par exemple ne présente aucune continuité de quelque façon que ce soit (spatio-temporelle, linguistique, historique, etc.), en revanche, il est totalité en vertu des propriétés propres de ses objets, lesquels sont les parties d’un tout idéel, l’ensemble/concept « fleuve ». La continuité temporelle pourrait être pensée a priori comme une nécessité essentielle à la caractérisation d’un objet physique, pourtant, là encore, on observe une minoration de son essentialité. Un objet garde son identité quelque soit son évolution temporelle (par exemple vieillissement) ou malgré les ellipses temporelles sous lesquelles ont peut le regarder. Je n’ai pas besoin de suivre le mouvement précis d’un objet pour le reconnaître en deux lieux différents comme identique. Peut-être cette inattention à la continuité temporelle découle de sa présupposition systématique. Néanmoins, il est significatif de remarquer que la continuité spatiale est, elle, absolument nécessaire pour définir un objet physique. Une voiture n’en est plus une si ses pièces sont dispersées dans le stock d’une casse. Une table que je coupe en deux est désormais deux objets physiques.

L’unité de l’objet physique est donc premièrement son tout. Cette totalité se caractérise par la solidarité de ses parties, notamment fonctionnelle : ces parties sont bien parties d’un tout et non pas de tel autre. Ce sont ces totalités qui définissent les objets physiques comme des entités de façon non subjective ni arbitraire et permettent de distinguer les objets entre eux comme des totalités différentes. L’objet propre est toujours isolable en lui-même, pouvant être partie d’un objet plus grand mais devant alors être « détachable », isolable de ce tout sous un certain rapport. Un certaine notion de distinction entre continuités et discontinuités est présupposée dans cette caractérisation de l’objet, mais parmi les multiples discontinuités qui s’offrent aux possibles, seules certaines sont sélectionnées comme valables pour la délimitation des objets. Le rapport continuité/discontinuité est donc déprécié par rapport au critère décisif tout/parties pour caractériser l’unité des objets physiques. On observe par ailleurs un primat du spatial sur le temporel, les objets physiques se définissant de manière essentielle comme des entités distinctes d’un point de vue spatial plutôt que d’un point de vue temporel.

L’objet idéel – le concept – se caractérise lui aussi par une unité pensée comme totalité plutôt que continuité. J’ai déjà évoqué plus haut les ensembles d’objets subsumés sous un concept, davantage en vertu d’une idée de totalité du concept plutôt que de continuité conceptuelle. Cette spécification apparaît sans doute encore plus clairement dans l’Idée platonicienne, l’une des premières caractérisation formelle du concept-objet. Ce qui fait l’unité de l’Idée, ce n’est pas la continuité spatio-temporelle des objets qui s’y rapporte, ni même une continuité conceptuelle qui pourrait être celle d’une démonstration, mais bien plutôt un essence, en soi, autrement dit une totalité posée a priori qui explique non une continuité apparaissant entre les entités qui participent à l’Idée mais bien simplement un rapport d’identité, d’appartenance à une classe d’objets, à un même ensemble. C’est justement l’absence apparente de continuité entre les objets beaux par exemple qui justifie le recourt à l’unité essentielle de l’Idée comme explication de cette communauté de nature. Il n’y a d’autre rapport entre « une belle statue », « un beau discours », « un beau paysage » que de par l’unité catégorielle de l’Idée. Il n’y a aucune continuité spatio-temporelle entre les différentes objets beaux, ni même conceptuelle : en effet, le seul lien conceptuel les reliant est précisément l’entité idéelle de l’Idée, ici, le faits qu’ils soient tous « beaux ». L’entité est totalisation non par la continuité effective entre ses objets mais par le regroupement de ceux-ci en vertu de leurs individualités seules, de leurs propriétés en l’occurrence. L’unité du concept est une totalisation qui « ramasse » le divers, comme chez Kant et la conception des concepts de l’entendement et du rôle qu’ils jouent par rapport à la sensibilité ; une totalisation qui « réduit » la complexité des relations réelles dans l’inventaire abstrait de propriétés minimales des objets considérés dès lors dans leur individualité (autrement dit, dans leur unité présupposée). La totalisation idéelle est donc toujours totalisation d’unités déjà-là, les unités-entités des objets physiques ou idéaux (par redoublement). L’idée de solidarité des parties du tout du concept-objet est encore présente d’une certaine façon. Il ne s’agit plus d’une solidarité physique ou fonctionnelle comme dans le cas des unités physiques, mais d’une solidarité catégorielle radicale : les objets d’une même classe partageant la même propriété et donc une solidarité par identité. « La même » chose est présente en chacun d’eux et ils sont par cela parties d’un tout, parties de cette identité supérieure qu’est l’Idée ou le concept. Cette solidarité est manifeste aussi dans la conception même du concept comme fonction chez Russell : la fonction établie une solidarité, une continuité forte, mais simplement en vertu de l’identité de propriétés présentes dans un ensemble d’objets considérés comme hétéroclites, comme ensemble d’objets indépendants entre eux, sans liens, sans tissu de relation et réels rapports de continuité entre eux.

L’unité des objets idéaux, les concepts-objets, est donc essentiellement catégorielle. Elle est celle d’un ensemble d’éléments en liens verticalement avec une entité centrale plutôt qu’horizontalement entre eux. Celle d’une totalisation opérée par l’inventaire d’un rapport d’identité entre les propriétés propres des objets, unités préalables, plutôt que par la continuité des relations que pourraient entretenir des éléments par ailleurs différents. Pas d’unité dans la différence : le divers doit être rapporté à l’unique pour pouvoir faire tout. L’unique du concept, unicité impossible dans le sensible, toujours multiple, rendue possible par l’intelligible seul et l’objet idéel : le concept-objet.

Limite et clôture

La délimitation dans l’espace comme dans le temps semble être une condition essentielle de la détermination de l’objet physique comme de son unité. Pour que l’objet soit déterminé et se distingue des autres objets qui doivent être strictement différenciés puisque l’objet est une totalité autonome, il est naturellement nécessaire qu’il soit délimité à l’intérieur de limites, qu’il soit clos. L’objet pouvant être caractérisé comme objet propre à la condition d’être isolable, il est tout naturellement clos. Ainsi, la finitude n’est pas une caractéristique suffisante pour définir l’objet, encore faut-il qu’il soit délimité par une limite claire et fixée. Ainsi, un nuage de lait se diffusant lentement dans de l’eau n’est pas un objet, bien que fini et différent de son milieu. En revanche, une goutte d’huile flottant à la surface de cette même eau ressemble déjà plus à un objet. La limite de l’objet ne peut pas être diffuse, progressive et relative à un seuil arbitraire : elle doit être discontinuité brutale, ligne simple et fixée.

Le concept-objet obéit au même schème de pensée et trouve son archétype dans le concept grec de forme (eidos). La forme est toujours statique, elle n’est jamais la tournure de la matière en mouvement. La forme est donc uniquement spatiale et jamais temporelle, au point que l’idée d’une forme temporelle paraît impensable. La forme se limite donc aux lignes simples qui la délimite et la fixe, dans le sensible comme dans l’intelligible. L’Idée platonicienne à une forme fixée, toujours la même, immuable. Ce qui la distingue des autres formes est son unicité…de forme. Elle est modèle parfait, moule unique d’un divers sensible dont la variation ne provient que de la dégradation de la forme idéelle. Chez Kant aussi les concepts de l’entendement sont des formes, au sens de schèmes, ce qui donne forme à la perception en l’occurrence. Le concept-fonction chez Russell reçoit pour sa part sa détermination par une liste de propriétés fixées, qui le caractérisent et que doivent présenter les objets qu’il subsume. Bien évidemment, cette liste de propriétés doit être finie pour être opérante. Elle ne peut être ni infinie (il n’y aurait qu’un concept unique du tout), ni indéfinie (l’extension du concept serait impossible à déterminer). Enfin chez Deleuze, dans Qu’est-ce que la philosophie? le concept est toujours « auto- » : sphère autonome, clôturée, s’enroulant sur elle-même.

Détermination en soi

L’objet est déterminé ; il est un tel et non tel autre. Cette détermination n’est pas relative à un autre objet, sans quoi l’objet ne serait pas isolable, pas complètement séparable de la référence à laquelle sa détermination serait relative. Cette détermination est son identité propre, en tant qu’objet individuel et non en tant que substance. Mais la substance en tant qu’objet est à son tour nécessairement isolable et fixée en propre, non relativement à une autre mais comme un en soi. Ainsi, l’objet physique est considéré comme « le même » quelque soit le point de vue sous lequel on le regarde. L’objet idéel est de la même façon déterminé en lui-même. C’est la quête de l’essence des choses, laquelle ne réside pas dans une configuration extérieure, un contexte, un agencement particulier d’éléments, mais bien en l’objet lui-même, comme une intériorité propre. De la même façon sera conçu le sujet cartésien, comme un cogito en soi, possédant en lui-même seul la puissance de ses déterminations : libre-arbitre de la volonté, propriétés innées, puissance de réflexion propre, dans le domaine vide et universel de l’abstraction, en dehors des relations qu’il peut entretenir avec le monde situé spatio-temporellement.

Propriétés

L’objet physique possède un certain nombre de propriétés propre à sa nature, parmi lesquelles on distingue les propriétés essentielles, propres à la matière de l’objet, fixées et immuables, des propriétés accidentelles résultantes des premières en fonction du contexte extérieur. Par exemple, tout objet possède une masse, valeur absolue, lorsque son poids sera relatif à la force de la gravité s’exerçant sur lui à telle ou telle position dans l’espace. Si donc le poids n’est pas une propriétés fixe, en soi, mais relative à une condition extérieure, ici la valeur d’une force, il n’en reste pas moins une propriétés nécessaire en tant que telle dans certaines conditions données. Les propriétés de l’objet dans tel contexte connu sont donc prévisibles et en nombre fini et déterminé, en fonction de sa nature propre (de ses propriétés « en soi », son « essence » en quelque sorte). Ces propriétés permettent de prévoir les interactions entre les objets, en fonction de leurs caractéristiques respectives. Ainsi une chaîne de déduction devient possible : des objets on va aux propriétés desquelles dérivent les relations. En logique, Wittgenstein déduit ainsi les relations des termes (objets) : les relations sont déterminées par les termes et non l’inverse. De l’ensemble fini des objets dérive successivement l’ensemble fini des propriétés qu’ils sont susceptible d’avoir en fonction de leur propriétés essentielles puis les relations qu’ils peuvent entretenir ente eux, c’est-à-dire les états de choses.

Le concept-objet, défini comme essence, en soi, doit être nécessairement déterminé par le biais de propriétés fixées. La conception du concept-fonction de Russell en est l’exemple le plus évident, néanmoins, même dans la métaphysique la plus abstraite, on retrouve cette idée de propriété essentielle, bien qu’exprimée différemment. L’Idée platonicienne postule une essence, une propriété essentielle qui la caractérise, sorte de plus petit commun dénominateur de l’ensemble des objets qui « participent à l’Idée » – les logiciens modernes parleraient d’extension du concept, l’ensemble des objets qui « tombent sous le concept ». Par « propriété » nécessaire à la détermination du concept on peut donc entendre soit une essence fixe et immuable, soit une définition du concept sous la forme d’un ensemble de propositions que vérifient l’ensemble des objets qui tombent sous le concept, suivant qu’on envisage le concept comme objet réel insaisissable ou comme objet purement discursif.

Stabilité

Un objet se doit d’être stable pour être caractérisé comme tel. Stable dans sa forme en particulier, mais aussi dans sa continuité temporelle et bien sûr dans ses propriétés. Il est étonnant de voir combien il est peu intuitif pour nous de considérer la chenille, la chrysalide et le papillon comme un même être. Nous avons beau savoir que c’est le cas, qu’une continuité d’être existe entre ces trois formes, nous ne les considérons comme une seule et même chose qu’avec difficulté, à travers un rapport de causalité : la chenille donne la chrysalide qui donne le papillon. Alors qu’en réalité il s’agit bien sûr d’un « papillon » qui, jeune, à la forme d’une chenille, puis se métamorphose dans sa forme finale à l’intérieur d’une chrysalide qu’il se construit autour de lui. Les objets perpétuellement changeant comme les nuages ne sont pas caractérisés comme tel : on les rangent dans des catégories aussi rigide que les espèces animales, comme si un nimbus était d’une « espèce » différente d’un nimbostratus, alors qu’il s’agit bien évidemment de vapeur d’eau en évolution, dont la forme de l’agrégat se modèle en rapport au contexte climatique et topologique dans lequel elle évolue. Ainsi les nuages ne sont caractérisés en objets qu’en rapport à une description statique, portant sur la forme seulement ou sur l’altitude de leur base, bref, à des paramètres stables qui permettent une caractérisation à partir du principe d’identité. Si le changement, la transformation, la métamorphose bref le devenir, le flux ne permettent pas de déterminer l’objet suffisamment dans la pensée objétive, c’est parce celle-ci fait reposer l’unité de l’objet non sur le principe de continuité mais sur le principe d’identité. L’objet est ce qui est identique à lui-même, identique par sa forme, par ses propriétés, lesquelles doivent être stables, pour permettre au « même » de se reconnaître.

En soi

L’objet est un en soi, il existe en propre, en dehors d’un contexte qui, s’il agit sur lui, agira toujours selon l’ordre des causalité et la modalité de la modification, modifications qui dépendront nécessairement des propriétés propres de l’objet en soi – et ainsi bouclée la boucle, on retombe sur l’unique référence : l’objet en soi. La totalisation de l’unité de l’objet trouve son déterminant en elle-même et non en rapport à une perspective particulière. C’est ce que le scandale du constructivisme vint remettre en question : l’objet comme s’auto-determinant se voyant détruit au profit d’un objet construit relativement à un observateur. Les limites de l’objet sont ses propres limites, limites de son être même et non limites arbitraires définies par un observateur. Les propriétés de l’objet lui sont propres et, s’il est possible que certaines propriétés dépendent du contexte, ce sera en vertu de propriétés absolues, lesquelles constituent l’objet, en sont la « nature » propre. L’objet possède en lui-même une stabilité, laquelle est assurée en l’absence de perturbations extérieures. Les déterminations de l’objet, ce qu’il fait qu’il est lui-même, qu’il est une individualité comme une substance particulière sont données en lui-même, non relativement à un extérieur dont elles seraient des résultantes. Bref, l’objet physique est un en soi, une sphère autonome, une individualité subsistant et possédant son identité par elle même (même si elle peut relever d’une origine, d’une création par exemple). Son altération est toujours action sur lui, modification de provenance externe, mais toujours conditionnée par ses propriétés propres qui, elles, perdurent. Pour transformer la forme d’un fer en fusion, je dois le frapper, agir causalement sur celle-ci pour la modeler. Mais cette modification est permise par les propriétés en propre de l’objet, en l’occurrence du fer en fusion. Agir de la même façon sur du verre par exemple n’aurait pas les mêmes effets, en raison des propriétés propre au verre…

Le concept-objet est lui aussi un en soi, pouvant être déterminé en lui-même, bien qu’en réalité il le soit toujours au moyen du langage et donc d’autres concepts. C’est sans doute pour cela que la tradition objétive occidentale à toujours essayée d’aller plus loin que le nominalisme, en revenant sempiternellement à l’idée d’une essence insaisissable, au-delà du langage et de l’appréhension humaine, en soi rassurant en dehors de l’incessante variation du divers sensible.

Position

La position ne semble pas constituer une caractéristique essentielle de l’objet comme du concept-objet, en raison justement de leur détermination en soi. Elle constitue pourtant une propriété essentielle de tout objet physique réel et de fait de tout concept-objet dans l’espace logique ou l’espace sémantique du langage. Qu’un objet physique est nécessairement une position dans l’espace et dans le temps, c’est là de toute évidence une propriété essentielle de notre univers. C’est du moins ce qu’on a crut fermement à l’aune de la macro-physique. C’est la condition essentielle de l’expérience pour Kant, cette dernière prenant place nécessairement dans l’espace vide de l’intuition pure de l’espace et du temps. Qu’il en soit de même pour le concept est moins intuitif. Il s’agit en effet en quelque sorte d’une manière de parler plus que d’un phénomène bien déterminé. Ce qui est certain c’est que les concepts sont toujours définis dans la langue et donc en rapport à d’autres termes. Ils prennent place à l’intérieur de systèmes conceptuels, de systèmes logiques, de champs sémantiques… De là, on peut utiliser le concept de position pour faire référence à ce caractère « situé » du concept à l’intérieur d’un ensemble d’autres concepts. Toutefois, cette vision du concept est relativement contraire à l’idée de détermination en soi du concept. Il semble donc que la position du concept-objet ne puisse pas caractériser la pensée objétive.

II. L’ontologie/pensée de la ligne/du concept-nœud/relationnelle/linéale

La pensée relationnelle n’est pas réductible à un tout monolithique, un système de pensée unique, mais elle est bien plutôt multiple, ne menant à l’ontologie qu’en toute dernière instance. Les pensées relationnelles donc devrait-on dire, dont la synthèse que j’opère ne peut en aucun cas clore l’ouverture : tout au plus peut-elle faire apparaître des traits saillants, des régularités, des motifs ou des gestes conceptuels récurrents, que j’appelle schèmes. Ainsi, il faut garder à l’esprit que, bien que peu de choses peuvent parfois distinguer la pensée linéale d’une pensée objétive – en apparence, en surface, dans le « résultat » –, leur écart n’en reste pas moins considérable et une observation suffisamment attentive et subtile le discerne sans mal. C’est que la différence entre ces deux manières de lire le monde est une différence de perspective, comme deux observateurs qui regarderaient la même chose mais de positions inverses. L’homme de la « Modernité » regarde une forêt et il voit un champ d’arbres, la femme des siècles futurs regarde la même forêt et voit un monde, une multitudes de dimensions, des microcosmes du sol aux insectes des canopées en passant par les réseaux de mycorhizes qui partout s’immiscent, bref un enchevêtrement de liens, de lignes de vies qui vivent ensembles, inséparablement. Les critères de découpage du réel ne sont pas les mêmes, le mouvement de la pensée non plus. Le premier totalise d’emblée, réduit à l’unité en permanence, catégorise par abstraction les grands ensembles d’objets, séries de répétitions. La seconde suit les lignes de fuites, porte son regard en largeur, le laissant explorer les continuités, engrange et énumère, se perd dans les détails de l’expérience. On en finirait pas se s’étendre sur les ethos si dissemblables des penseuses et penseurs de ces deux perspectives si radicalement inverses, dans leurs points de départs comme leurs implications. Dans l’histoire de la pensée occidentale, ces deux ethos permettent de caractériser deux « lignes » : la ligne de l’Un et la ligne du multiple. Cette bifurcation se distingue dès l’origine de notre tradition philosophique, chez les penseurs pré-platoniciens : Parménide contre Héraclite en somme, l’un penseur de l’unité de l’être, l’autre du flux continu des devenirs… Pourtant, la distinction de la pensée objétive et linéale de recoupe pas simplement celle de l’Un contre le multiple. Si un même ethos est sans doute commun à toute la ligne des philosophes du multiple, laquelle se poursuit dans la pensée linéale émergente actuelle, cette dernière opère un basculement plus radical que la pensée du multiple passée. Les philosophies du devenir et de la multiplicité n’ont jamais trouvé, dans le passé européen, une épistémologie adéquate à leur ontologie, du fait – je pense – qu’elles se sont battues avec les armes de leurs ennemis : elles ont utilisé comme outil un concept de concept pensé par les penseurs de l’Un, selon le modèle de l’objet physique. Les pensées du multiple se sont toujours situées jusqu’à présent sur une ontologie de l’objet, entendue ici comme « socle », comme une « topologie », ensemble de présupposés fondamentaux sur lesquelles toutes les pensées s’édifieraient. Cet équilibre de force à la faveur de l’Un est aujourd’hui en train de se renverser et ce basculement à eu pour point de départ un « geste », celui de renverser l’ordre logique et temporel des termes et de la relation. Le premier geste de la pensée linéale consiste à regarder la relation non comme effet de la rencontre de deux objets préalablement fixés, mais comme génératrice de ces objets alors résultantes d’une dynamique qui les dépasse. La relation devient un élément à part entière, lui-même producteur de ses termes. L’objet dès lors éclate littéralement et sa teneur ontologique se voit fortement dépréciée. On le voit, c’est le point de départ de la réflexion qui diffère et cet écart est générateur de deux perspectives propres qui redéploient toute la conception du monde. Chercher à comprendre les objets qui peuplent le monde physique ne passe plus par la découverte de leurs propriétés intrinsèques, de leurs « essences » mais bien des relations qui les créent et les déterminent tels qu’ils sont. Mais dès lors, qu’est-ce qui assure l’unité de notre expérience du monde ainsi que celle des régularités évidentes que contient le monde? C’est à cette question absolument fondamentale qu’une nouvelle conception du concept, encore ébauche à l’heure actuelle, tente de répondre, ce que j’appelle aujourd’hui concept-nœud. De la même façon que j’ai analysé les composantes du concept-objet plus haut, je dresserai l’ébauche des axes structurant le concept linéal.

Continuité

Il parait difficile de récuser la caractérisation essentielle du concept comme « unité de la multiplicité ». L’abstraction et la généralisation sont tellement utiles dans la vie pratique qu’il me semble impossible de se passer de l’abstraction que permet le concept, c’est-à-dire la désignation d’une multiplicité subsumée par un terme unique. Le concept philosophique est assurément la multiplicité maximale qu’un terme de la langue puisse recouvrir : il met en jeu une multitude non seulement d’« objets » mais de dimensions, constituant à lui-seul un « monde » de références à des éléments hétéroclites. La « liberté » par exemple fait autant référence à la liberté physique de mouvement qu’à l’état émotionnel d’un esprit en possession de sa puissance qu’à la position sociale d’un être humain au sein de relations de pouvoir, etc. etc. Le concept de liberté n’est pas réductible à l’une de ces dimensions seulement et c’est bien pour cela que sa définition pose problème. A ce dernier, Platon mais encore Aristote ont répondu par la notion d’un élément commun à toute ces dimensions, à ce « divers » hétéroclite : ce cœur (core) de propriétés c’est l’Idée ou l’essence, plus petit commun dénominateur des propriétés propres de ces diverses dimensions. Au même problème, le concept-nœud propose une réponse différente : au lieu de vouloir « réduire » la multiplicité, comme voulant ramasser des brins de pailles éparpillés en une boule, une botte de foin, il se déploie, en « suivant » les lignes de chacune des dimensions, les ramifications qui le composent, ce que j’appelle pour l’instant ses linéaments. Or, suivre des « lignes », tirer des « fils », cartographier des « réseaux » : toute ces opérations font intervenir un concept essentiel, celui de continuité. La continuité est essentiellement temporelle, au lieu d’être principalement spatiale. Elle est effective et dynamique et non abstraite et statique. Elle est « réelle », effective dans le sensible et non dépendante d’un intelligible postulé. La continuité ne se réduit pas à la causalité. Elle est le devenir même, dans lequel justement il n’est pas possible de distinguer des successions et donc des « causalités », du moins tel que les a conçue la pensée de l’objet. La continuité n’a pas de définition statique, mais elle n’est rien d’autre que le mouvement lui-même, son effectivité. La meilleure définition est sans doute la suivante : « ce qui est continu, c’est ce qui peut être suivit, parcouru d’un seul mouvement ». S’il y a « saut », il y a discontinuité. Poussé radicalement, une telle hypothèse ne peut être qu’holiste : au fond, tout est lié à tout dans notre univers. Si l’on « remonte le fil » d’un événement, d’un objet, d’un être, on tombe inévitablement sur un enchaînement sans fin d’évènements, d’objets, etc. ; et dans cette ramification géante est un seul et même réseau. Néanmoins, il semble que l’expérience commune permette de distinguer des discontinuités en son sein, suffisantes pour permettre de définir ainsi les concepts. Le concept-nœud est littéralement un nœud de lignes, cherchant non à couper celles-ci mais simplement à les mettre en lien, à s’affirmer comme carrefour. Le foin éparpillé n’est plus ramassé en boule, mais l’observation de sa continuité, passant par le mouvement unique parcourant chaque brin se déplaçant sans saut de l’un à l’autre, suffit à caractériser son unité. Ce qui fait que ce foin sera ou non une unité sera le fait de pouvoir passer d’un brin à l’autre sans saut, autrement dit, le fait que les brins soient contiguës ou se recoupent. Ainsi, on aura un réseau continu, une trame solidaire, laquelle pourra être caractérisée comme unité par sa continuité.

Multiple

L’abstraction par continuité ne réduit pas la multiplicité, mais la conserve « telle quelle », déployant le concept sur ses ramifications au lieu d’isoler arbitrairement une portion du réel. Le concept-nœud à pour fonction essentielle de mettre en lien et de faire apparaître les relations, les lignes qui tissent le réel et non de totaliser et de catégoriser. Ainsi, si la multiplicité n’a pas attendu le concept-nœud pour être conceptualisée en philosophie, ce dernier est un outil beaucoup plus puissant que le concept-objet pour la penser. Ce qui est multiple n’est difficile à saisir que lorsqu’il apparaît comme une énumération d’objets détachés les uns des autres, isolats éparpillés sur une surface vide. Il suffit de faire apparaître les liens qui les relient pour qu’ils prennent sens. Cette cartographie des liens faits apparaître non seulement un réseau mais aussi des lieux, des nœuds, des densités, des vides, tout un ensemble donc de différences situées relativement entre elles qui permettent à la pensée de se repérer. Ce que permet cette approche de la mise en lien plutôt que celle de la catégorisation, c’est de découper le réel de façon dynamique. La catégorisation opère par construction d’ensembles d’objets déterminés. Elle découpe parmi la multiplicité suivant des critères rigides et fixés, délimitant son ensemble de façon déterminé. La catégorie est donc un ensemble fini, clos. La mise en lien opère par construction de nœuds, par reconstitution de la trame réelle des linéaments qui composent les objets, les évènements, les êtres, etc. Les critères de la délimitation des entités visées sont souples, relatif aux objets considérés, à l’intention de l’observateur, à la perspective qu’il adopte, etc.

Indéfini du concept, ouverture

Ainsi, la mise en lien permet de caractériser les entités comme ouvertes et indéfinies : je peux toujours agrandir mon objet, en relâchant les critères de son identification, en en poursuivant la description – littéralement, au sens d’aller plus loin, de remonter le fil – et cela, sans que son identité fondamentale change, car celle-ci n’est pas une abstraction enfermée dans une définition formelle, mais une effectivité décrite suivant une certaine perspective. La détermination d’un concept n’est donc jamais exhaustive, finie, close, mais toujours ouverte, sans pour autant que cette ouverture signifie nécessairement l’instabilité fondamentale de son identité. Prenons un exemple : je cherche à caractériser la peinture de Picasso et j’entre dans son œuvre par le cubisme. Je détermine donc mon concept à partir des caractéristiques du cubisme, dont j’essaie de faire apparaître les lignes principales, les principes directeurs, les lignes de fuite, les liens avec d’autres styles picturaux, etc. Mais voilà que je poursuis ma détermination, en m’intéressant à la peinture antérieure de Picasso et je découvre autre chose, pourtant en lien. La continuité de l’œuvre est évidente, puisqu’il s’agit d’un même peintre, les bifurcations comme la construction de son devenir qui aboutira au cubisme vont de pair. Mon concept de la peinture de Picasso évolue donc, puisqu’il ne peut plus dès lors se limiter au cubisme, il ne peut être clos sur ce dernier ; pour autant, ce que j’aurai dit précédemment sur le cubisme reste valable, l’identité première de mon concept n’est pas remise en cause nécessairement. Elle peut l’être, certes. Peut-être la mise en lien de mon premier objet, ici la mise en contexte du cubisme dans le devenir entier de l’œuvre de Picasso fera évoluer la détermination première de mon objet. Dans les cas où celui-ci se voit totalement déconstruit, cela signifie seulement qu’il était illusion.

Si le concept est donc ainsi indéfini et ouvert, ce n’est pas en raison d’une difficulté à saisir le réel, d’un manque d’informations ou d’une impossibilité à une connaissance complète, mais bien en raison de la structure même du réel. Ainsi, on en arrive inéluctablement à l’ontologie linéale, laquelle postule que le réel est infinie multiplicité et devenir continu. Il est impossible d’isoler quoi que ce soit de stable et de fixé une fois pour toute. Plus, l’idée d’une détermination totale d’un fait est une idée absurde : les éléments du monde ne sont déterminables et ne prennent sens qu’en rapport à une certaine perspective, donc relativement. La pierre que j’isole comme objet-pour-moi, que j’envisage ramasser sur la pente d’une montagne, est pour l’insecte qui vit dessous une « montagne », pour le lichens qui s’incruste à sa surface, une planète. Ce que je vois comme une unité est au contraire une topologie complexe pour l’insecte, pour lequel le relief du bloc est rempli de recoins et de microcosmes. Pour le lichens le caillou n’est pas, il est sol ; il n’est pas un objet, de la même façon que nous ne considérons pas la terre que nous foulons comme un « objet » si ce n’est de façon abstraite comme planète Terre. Dire que la pierre, malgré tous ces points de vues, est tout de même un objet dans l’absolu, avec des propriétés physiques fixés et immuables quelque soient les perspectives, c’est oublier que cette opération de détermination, effectivement « vrai », est précisément la construction d’un objet au sein d’une certaine perspective, en l’occurrence la perspective de la science physique. Seule au sein de cette perspective la pierre est un objet physique avec des propriétés fixées et seul relativement à elle, suivant les critères de véridiction donnés par la physique, il est possible d’affirmer comme vrai le fait que cette pierre soit un objet propre, quelque soit l’échelle macro-physique selon lequel on le regarde (à 1 cm, à 1 m, à 1 000 km…). Ainsi, un concept ne peut être clos que relativement à certaines perspectives qui le permettent. Il suffit cependant de replacer l’objet dans une autre perspective pour que s’évanouisse cette apparence de finitude : ainsi, la même pierre replacée dans une perspective physique mais prenant cette fois ci en compte la temporalité, disparaît comme objet stable et en soi, pour être intégrée à un devenir. Elle était roche de la montagne, qui, détachée sous l’effet de l’érosion, finira en poussière… A partir de quand et jusqu’à quand est-elle elle-même, entité propre? La réponse à cette question sera toujours relative à un critère particulier.

Détermination relative

On remarquera que mon propos a glissé continûment de la continuité, au multiple, à l’indéfini puis finalement à la détermination relative des concepts. On observe une continuité qui lie ces différents aspects, rendant artificiel leur isolement comme propriétés particulières. Non qu’ils soient pour autant dans une relation d’identité : il y a bien différence, voire dimensions différentes. Simplement ces différentes dimensions, bien que distinctes, sont liées, continues, intriquées. Donc le concept ne peut être déterminé que relativement. A cette affirmation, on connaît l’argument millénaire des pensées de l’Un : si tout est relatif à quelque autre chose, il y a régression à l’infini ! Et on nous présente cette régression comme absurde, monstruosité absolue qu’il faudrait bannir de toute pensée. Voilà beaucoup de présupposés, dont le principal me paraît formidablement audacieux : il pose comme principe que nous, animaux humains, nous pouvons déterminer par notre seule logique l’origine du monde ! Si l’on tient absolument à ce que l’ontologie linéale réponde à la même question, elle affirmera donc « qu’à l’Origine…était la dualité ». Comment aurait-il pu en être autrement, afin que l’Univers existe comme devenir? Peut-on envisager un mouvement, une transformation, une action qui proviennent et agisse sur une seule et même unique chose, pleine et invariante? Mais ce sont là bien sûr des spéculations métaphysiques qui resteront toujours hasardeuses et purement postulées ; elles ne m’intéresse guère et je ne les notifient ici que pour ceux qui tiennent absolument à se persuader d’avoir acquis une connaissance divine…

La détermination relative du concept n’est nullement un « relativisme », concept malheureux de la pensée de l’objet. Le relativisme confond ontologie et épistémologie : ce n’est pas parce que pour nous, un objet/concept est déterminé relativement à un agencement d’ensemble (d’autres objets, agencement conceptuel, perspective, contexte, choix, etc.) que l’objet lui-même « change », serait pure instabilité et finalement disparaîtrait en tant qu’entité propre. Si l’objet ne change pas mais est pourtant différent suivant les différentes perspectives que l’on adopte, c’est simplement parce qu’il est, comme toute chose, multiple. La pierre sur le versant montagneux est une pierre pour moi, une montagne pour l’insecte, une planète pour le lichens, une morceaux qui lui a été arraché pour la montagne, etc. La pierre est tout cela, sans qu’elle-même en devienne irréelle ; elle « est plusieurs ». Elle ne peut être envisagée comme une entité déterminée qu’à un instant t, mais replacée dans le temps, elle n’est qu’une portion non isolable d’un devenir plus large, devenir tout ce qu’il y a de plus réel et déterminé (un esprit omniscient pourrait retracer l’histoire de la pierre dans ses plus petits détails). Au contraire, la détermination relative permet de maîtriser en totalité la construction de nos objets, de nos concepts, etc. Elle est la meilleure garantie d’objectivité, terme qui devrait dès lors être refondé : la connaissance sûre ne passe plus par le fait de la « rendre objet », de l’objectiver, mais plutôt par le fait de « rendre visible » sa construction, son cheminement, ses présupposés, etc.

Disparition de l’en soi

La conséquence toute naturelle de ce cheminement, qui en est tout à la fois le postulat fondateur d’un certain point de vue, est que l’ « en soi » est un concept vide : rien n’existe en soi, telle est la maxime fondatrice de l’ontologie linéale, réciproque de l’affirmation d’un monde fait de continuités, de lignes et de liens. Dire que les objets et les concepts sont des nœuds, résultantes de l’enchevêtrement de linéaments en devenir, revient à affirmer que ces objets et concepts ne sont pas isolables ontologiquement, ils ne portent pas en eux-mêmes l’ensemble de leurs déterminations, lesquelles proviennent au contraire d’antécédents. Dans ce monde de continuité et de liens, il ne peut exister d’entités détachées et isolées, non seulement leur origine ne peut être ex nihilo mais leur persistance ne peut se soutenir par elle-même. Ce n’est ici une révolution que dans le monde des idées et du discours que nous portons sur notre connaissance, non au sein de cette connaissance elle-même. La science physique elle-même, cœur historique de la pensée Moderne, pensée de l’objet, a admis depuis longtemps qu’aucun objet physique n’existait en soi. Rien ne se perd ni ne se créé dans notre univers et tout provient donc que quelque chose d’autre. Or, ce qui détermine l’existence comme l’aspect et les propriétés de n’importe quel objet physique est toujours extérieur à ce dernier : l’objet provient toujours d’un processus le précédant et distinct de lui, de plus, ses propriétés comme son existence même sont conditionnées à la persistance des quatre forces fondamentales de la physique. Qu’une d’elle disparaisse, que ce soit l’interaction forte ou l’électromagnétisme, et instantanément l’ensemble des objets physiques de notre univers se déliteraient d’un seul coup. Leur persistance dans le temps et leur cohérence dans l’espace ne proviennent que de ces forces. Les objets macro-physiques comme les « particules » proviennent de ces forces et ne peuvent leur préexister, leurs propriétés découlent de celles des forces et non l’inverse. La matière apparaît être fondamentalement énergie et les particules peuvent être « créées » ou au contraire décomposées littéralement par des apports suffisants d’énergie. Les atomes se dissolvent dans le plasma quarks-gluons à des niveaux d’énergie colossaux, quant aux objets macro-physiques, leur cohérence tient à peu de choses et ils sont aisément fissibles, pulvérisables ou simplement métamorphosables suivant les conditions physiques et les niveaux d’énergie dans lesquels ils sont plongés. Pour quelles curieuses raisons en serait-il différent quant aux concepts? L’idée de substances ou d’essences intelligibles, indépendantes de la corruption du monde sensible, est une invention des plus extravagante. Elle ne repose d’ailleurs sur rien. Prétendre à l’existence d’un plan de réalité dont les règles seraient fondamentalement différentes du plan de la réalité sensible, mais qui déterminerait cette dernière est un postulat dont la bizarrerie n’a d’égale que l’irréfutabilité. Néanmoins, je crois qu’il est possible d’affirmer que, bien qu’une telle présupposition ne puisse pas formellement être prouvée fausse, pour les mêmes raison que l’idée de dieu ne peut l’être de la même façon, tout laisse aujourd’hui penser qu’elle est erronée. L’en soi trouvait sa justification et son utilité dans la pensée objétive, laquelle nécessitait le postulat de l’existence d’objets stables, immuables et déterminés dans l’absolu, du moins idéalement. Dans une ontologie linéale, la nécessité de l’en soi disparaît : la stabilité de notre connaissance réside dans la continuité de son processus et non dans les propriétés de ses objets. C’est dans son déroulement, dans son cheminement que la connaissance doit être pas à pas construite et patiemment élaborée. Ses objets non pas d’importance en eux-mêmes, le fait qu’ils se transforment et changent voire disparaissent ne remet aucunement en cause la valeur de la connaissance passée. La connaissance est pensée comme processus, comme devenir. Elle trouve son sens dans son déroulement, son histoire et ses réalisations, non dans la déterminations de vérités immuables, de certitudes qui pourraient être fixées comme les objets de l’ontologie objétive. L’en soi est dès lors vide de sens. Il apparaît comme une création aberrante, comme justement la suspension idéelle du processus de la connaissance, une tentative pleutre d’en supprimer le cours, d’en stopper le devenir. Une telle suspension, au-delà de sa vacuité (car qui pourrait arrêter le déroulement du monde?), ne peut qu’être subordonnée à des postulats arbitraires, à la fabrication artificielle d’une conceptualisation statique du monde. Les mathématiques apparaissent au regard de cette exigence comme le meilleur outil pour une telle démarche. Leur intelligibilité universelle et stable de part la solidité de leurs axiomatiques permet d’apporter l’apparence d’immutabilité recherchée par l’idée d’une connaissance achevée, statique, permettant la certitude. Pourtant, elles-mêmes sont loin d’être à ce point achevées ; le théorème de Gödel en fut l’éclatante démonstration : le réel ne se laisse pas totaliser. Si même les mathématiques ne sont pas un en soi, intérieur autosuffisant posant lui-même ses propres déterminations, quel élément du réel pourrait l’être? L’en soi, ce vieux concept, peut être jeté aux orties…comme beaucoup d’autres…

III. Penser le basculement dans une perspective du concept-nœud

Dans un premier temps, j’avais imaginé la distinction entre ontologies objétive et linéale à l’instar des épistémès foucaldiennes telles que pensées dans Les mots et les choses. Deux blocs, deux socles bien distincts voire éloignés car inverses, opérant une radicale discontinuité dans l’histoire de la pensée, bien que le basculement soit progressif. Il m’est apparu à la réflexion que cette manière de concevoir les choses relevait de l’ontologie objétive et du concept-objet. Désirant me situer au contraire dans la pensée linéale, j’essaye aujourd’hui d’imaginer de nouvelles façon de penser cette transformation conceptuelle et par là même, l’histoire des traditions de pensées humaines. C’est le concept-nœud qui permet d’échapper au simplisme réducteur inévitable du concept-objet : il faut commencer donc par remplacer le concept d’unité par celui de continuité pour commencer à y voir plus clair dans l’enchevêtrement du divers. Un certain nombres de conséquences immédiates découle de cette nouvelle perspective, que je vais examiner ici dans une rhapsodie encore esquisse des développements à venir.

La première chose à affirmer avec force est que les ontologies objétive et linéale ne forment pas des « unités », des totalités propres, autonomes, closes, en soi, etc. (il suffit là de dérouler les propriétés du concept-objet). Elles sont au contraire des continuités de lignes, de linéaments qui forment non pas deux objets distinct mais une trame en devenir. Ces deux ontologies sont des foyer, des nœuds de lignes et non des blocs délimités. Elles sont multiplicités indéfinies et non totalités closes. Cela explique tout d’abord la diversité des termes que j’utilise, qui en réalité peuvent acquérir un surcroît de sens dans une vision perspectiviste et non systématique. Je pourrais l’exprimer de la façon suivante. En réalité, il n’existe pas ces deux ontologies, ces deux objets distincts de la pensée. Ce qui existe en revanche, c’est le concept-objet, conception relativement stabilisée dans l’histoire mais qui ne vient pas de nulle part et s’est constitué lentement à travers une multitudes de gestes et de mouvements de la pensée, de la même manière que se construit petit à petit aujourd’hui le concept-nœud. Ce qui existe c’est le point et la ligne, comme concept mathématiques. Ce qui existe c’est les concepts de l’objet, lesquels présentent toutefois une relative communauté d’identité, plus exactement des régularités que l’on retrouve mais aussi des différences qui parfois s’intègrent en réalité à un schème commun… ou pas. Ce qu’il existe c’est une vision cohérente et sous-jacente du monde comme monde d’objets, régularité historique au-delà des variations des conceptions particulières des philosophes, du devenir de la pensée qui ne cesse pas. Régularités, variations, continuités, discontinuités, différences, identités, schèmes : tout cela constitue le monde et l’histoire lesquel·les ne peuvent jamais être enfermé·e·s dans des abstractions qui isolent et enferment dans des formalisations se présentant dès lors a priori. Il n’y a que des eccéités, des lignes concrètes de devenir qu’il est possible de reconstituer a posteriori, de suivre dans le détail infime de leurs réalisations mais jamais par une reconstruction abstraite déduite de raisonnements a priori ou de lois générales. Cela n’enlève rien à l’utilité des concepts, comme ceux d’ontologies objétive ou linéale, au contraire : les concepts sont désormais rendus à leur vrai nature, celle d’être concepts, découpage arbitraire du réel, cartes de territoires, bref, plan ontologiquement distinct de celui des objets physiques, bien qu’ontologiquement immanent au réel. Simplement, l’Etre est multiple : être objet ce n’est pas la même chose qu’être concept, ni qu’être mot, ni qu’être vivant, etc. Il existe une multiplicité de modes d’existence lesquels entretiennent entre eux des relations de continuités, raison du caractère immanent du monde.

Dans une telle conception, la continuité ne peut pas être la continuité unitaire de la causalité mécaniste, laquelle en réalité ramène la continuité du concept-nœud à l’unité du concept-objet. La causalité mécaniste pense la continuité comme rapport de relations nécessaires, donc a priori. L’univocité de la causalité suppose par ailleurs le concept-objet de l’objet, comme en soi porteur de propriétés propre et déterminés. La continuité linéale est au contraire pensée comme flux d’effectivité, n’existant qu’en acte et innanticipable. Elle est continuité réelle, celle effective du rapport entre les choses, entre les évènements et les transformations. Linéaments des objets du réels ne peuvent être reconstruits qu’a posteriori, car ceux-ci opèrent des sauts ontologiques entre des modes d’êtres différents. Entre un énoncé et un acte, il ne peut exister de rapport de causalité mécaniste, de continuité objétive, car le possible qui se situe entre les deux est multiplicité indéfinie (mais non pas infinie). Pourtant, il y a de toutes évidences des continuités entre les paroles et les actes, voire des linéaments constitutifs des unes à partir des autres ou inversement… La pensée linéale suit ces lignes effectives, sans présumer de leurs trajectoires, ni même de leurs possibles. Si les trajectoires ne peuvent être anticipées avec certitude c’est qu’elles opèrent des saut entre modes d’existence. Si les possibles ne peuvent être enfermés a priori dans un inventaire clos c’est que le monde évolue et se transforme et que dans ce devenir ce qui n’était pas possible aujourd’hui sera peut-être possible demain. Le possible est donc toujours une évaluation à partir de l’expérience passée, une prospection mais en aucun cas une prédictibilité sûre et fixée une fois pour toutes.

Dès lors, il est absurde d’imaginer qu’il existe des pensées « pures », strictement enfermées dans les implications de l’ontologie objétive ou bien plutôt linéale. Il ne s’agit pas de dire a contrario que toute pensée est toujours hybride, ce qui présuppose non seulement des identités sous-jacente bien déterminées (pour dire que telle chose contient telle et telle autres cela signifie bien que ces dernières existent par ailleurs) mais postule l’existence perpétuelle et indifférenciée temporellement de schèmes de pensée, le toujours-déjà des universaux. Il s’agit tout simplement de comprendre que toute pensée est singulière, propre, toujours en décalage en rapport à une autre, toujours différente. Et donc que l’unité ne peut en aucun cas – jamais ! – être opérée par une notion d’identité mais seulement par celui d’une continuité linéale, replaçant dans leur réalité la constitution de chaque pensée, faisant apparaître les linéaments qui la constituent. Toute pensée ne contient pas toute pensée, mais en revanche aucune pensée n’est « la même » qu’une autre, aucun concept n’est « le même » qu’un autre, car le devenir de cesse jamais et aucun contexte, aucun « état de choses » ne peut jamais se reproduire à l’identique : « on n’entre jamais deux fois dans un même fleuve » disait le sage…

Cette variation continue et cette multiplicité irréductible n’est pas un problème pour la pensée linéale : l’unité de cette multiplicité est opérée par le concept de continuité. Dès lors, il suffit de « tirer les fils », de suivre pas à pas ces lignes de devenir qui nous conduisent à l’origine toujours repoussée des choses, l’origine qui se perd dans une trame sans fin de lignes qui toujours sont reliées à d’autres. S’il y a changement et création, c’est qu’il y a « saut » ontologique : véritable transformation d’être par le passage à des modes d’êtres différents voire nouveaux : émergence. Il s’agit dès lors non de chercher à déterminer de façon exacte les discontinuités – car toute catégorisation, dépendante des critères qui la fondent, est arbitraire dans l’absolu – mais plutôt de décrire dans le détail la petite histoire des idées, minutieuse et partielle. Tâche impossible dans sa totalité, de part notre manque souvent considérable d’informations, mais néanmoins tout à fait possible dans ses grandes lignes, suffisamment pour nous éclairer sur la structuration du devenir.

Concernant le « basculement » ontologique de l’objet aux linéaments, il s’agit de relever les occurrences plutôt que de prétendre à une description exhaustive des faits, laquelle ne pourrait être que toujours inachevé en raison du caractère toujours relatif des catégorisations. Il ne s’agit pas de faire un catalogue de philosophes ou d’ouvrages en disant : cet ensemble est celui des pensées de l’objet, cet autre ensemble là des pensées linéales. Il s’agit de regarder chaque pensée comme propre, ne correspondant jamais entièrement au type-idéal dans lequel on la classe, mais en revanche porteuse de motifs, de schèmes et de concepts que l’on peut analyser et rattacher, ne serait-ce que partiellement, suivant certaines perspectives ou aspects, à tel ou tel schème général. L’idéal-type est toujours ce qu’il est : idéalité – et non pas réalité de la multiplicité qu’il englobe. Non pas que l’idéalité soit opposée ontologiquement à la réalité – les idéalités sont aussi des réalités – mais qu’en revanche les modes d’êtres soient distingués : une idéalité comme un concept qui subsume ou fait référence à des objets non purement idéaux n’est pas ceux-ci, encore moins une réalité intelligible ou mystique plus vraie qu’eux-mêmes, mais bien simplement un concept qui fait référence à certaines choses, multiples, diverses, de natures différentes. Concept-nœud, nœud de linéaments. Carte et territoire.

Dès lors, l’histoire de la pensée est un enchevêtrement ouvert qui devient. Des lignes partout forment une trame épaisse, une multiplicité de réseaux. Il est impossible et inutile de chercher l’omniscience absolue de ce devenir, seul nous suffit d’en observer les foyers, les différences de densités, les directions, tendances principales, les motifs récurrents, etc. La conceptualisation a pour fonction de rendre aisée la navigation dans cet enchevêtrement, en établissant une carte simplifiée du territoire. Il s’agit de faire apparaître les grandes lignes, de pointer les principaux foyers de densités, d’identifier les motifs et les structurations récurrentes, les régularités comme les divergences, etc. Dès lors, toute pensée est partielle et située, opérant en fonction d’une logique propre, de critères relatifs à un découpage du réel continu. Si la caractérisation d’une discontinuité ontologique entre ontologie objétive et linéale me semble aujourd’hui utile et féconde, c’est en raison non seulement d’un contexte particulier qui est celui de notre époque, mais aussi de choix et « d’intentions » particulières. Autrement dit, c’est une perspective particulière qui fait apparaître cette discontinuité. Elle fait voir certaines choses comme elle en cache d’autre. Ainsi serait-il l’erreur la plus stupide que de croire vouloir réduire le réel à cette unique perspective, comme celui qui voudrait ne regarder une sculpture que sur une seule de ses faces, à partir d’un seul et unique point de vue. L’histoire de la pensée actuelle ne se résume bien entendu pas à ce basculement d’une pensée objétive à une pensée linéale, ce fait n’en est même pas la caractère le plus important ou le plus décisif. Il n’est que l’une des multiples composantes des devenirs de l’histoire de notre époque, certes sans doute importante de part son caractère conceptuellement fondamental d’un point de vue logique, mais nullement « première » ou encore moins « totale ». Elle ne subsume pas les nombreuses bifurcations qui s’opère en permanence partout dans les cerveaux des êtres humains de notre planète, pas plus qu’elle ne constitue l’unique voie ou tendance de l’histoire de la pensée actuelle. La pensée linéale est un motif, un schème, un geste de pensée que l’on retrouve un peu partout, en biologie, en anthropologie, en philosophie, en mathématiques, en physique, etc. toujours de manière un peu différente mais pour autant suivant une récurrence structurale. Il ne s’agit pas de mettre toutes ces multiplicités dans le même sac, totalisation toujours réductrice et excluante, cherchant à distinguer et séparer de façon exacte ce qui est et ce qui n’est pas telle ou telle chose. Il s’agit au contraire de respecter l’irréductible eccéité de ces pensées, qui côtoient des pensée très différentes voire opposées en parallèle et bien sûr suivant une gradation continue qui rend artificielle la notion même d’hybride qui pourrait, dans un certain sens, être appliquée à tout ce qui existe : tout est nœud, et les pensées sont toujours la liaisons d’une multiplicité de fils qui se rassemblent, multiplicité toujours ouverte de linéaments qui viennent tisser une entité, fil de devenir, une unité qui est celle du concept-nœud. Ce qui est en revanche des plus important à relever, c’est la multiplication des récurrences, des motifs. Dans une telle perspective, il me paraît évident que la pensée linéale est en train de s’étendre, de « spread » comme dit l’anglais que ce soit par contagion ou par éclosions multiples, résultantes d’un contexte, d’un « sol » commun. S’il s’opère donc un jour un « basculement », dont le seuil ne pourra jamais être qu’arbitraire, ce sera par saturation et non comme discontinuité d’ensemble, tectonique des plaques.

Pour aller plus loin: